Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss/ Buch

Die wissenschaftliche Weltanschauung

Die Vorgangsweise der Wissenschaft

Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Ein einfaches BeispielVorlage:Clear

Die Prinzipien von Popper und der Alltag der Wissenschaft

Mathematrix: Vorlage: Schwer Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Die Prinzipien von Popper und der Alltag der WissenschaftVorlage:Clear

Definition der Wissenschaft

Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Einführung WeltanschauungVorlage:Clear

Die Materie

Aggregatzustände

Fest, flüssig, gasförmig

Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Aggregatzustände

Aggregatzustandsänderungen

Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Aggregatzustandsänderungen

Brownsche Bewegung

Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Brownsche Bewegung

Einfache Grundformeln

Dichte

Wenn man eine Münze in ein Glas Wasser wirft, sinkt die Münze. Viele würden sagen, dass die Münze schwerer ist und daher sinkt. Wird aber das Wasser im Glas und die Münze tatsächlich gewogen, wird festgestellt, dass die Münze doch leichter als das ganze Wasser im Glas ist. Noch krasser ist der Unterschied, wenn man die Münze in einen See wirft. Das ganze Wasser wiegt doch tausende von Tonnen, trotzdem sinkt die Münze.

Der Begriff des Gewichtes reicht daher nicht aus, um dieses Phänomen zu erklären. Wenn man eine 5 g schwere Münze und 5 g Wasser vergleicht, stellt man fest, dass das 5 g Wasser viel mehr Volumen hat, also viel mehr Platz einnimmt. Ein neuer Begriff ist hier notwendig, der Begriff der Dichte. Hier ist die Formel dafür:

Diese Buchstaben stehen für die folgenden physikalischen Größen: (rho) steht für die Dichte, m steht für die Masse, V steht fürs Volumen.

Hier sind die Einheiten für diese physikalischen Größen:

- Masse (m) wird in kg (Kilogramm), g, mg (Milligramm) usw. gemessen.

- Volumen (V) wird in (Kubikmeter oder Meter hoch 3), (Kubikdezimeter oder Dezimeter hoch 3), (Kubikzentimeter oder Zentimeter hoch 3), , usw. gemessen.

- Dichte (ρ) wird in (Kilogramm PRO Kubikmeter), , , usw. gemessen. (ein Liter ist ein )

In Physik benutzen wir den genaueren Begriff „Masse“ anstatt „Gewicht“. Wenn man ein kg Heu und ein kg Eisen vergleicht, stellt man fest, dass Heu viel mehr Volumen hat. Heu hat eine geringere Dichte. Also: bei gleicher Masse ist die Dichte desto kleiner, je größer das Volumen ist.

Wenn man ein Liter Eisen und ein Liter Wasser vergleicht, stellt man fest, dass Eisen viel schwerer ist, also mehr Masse hat. Eisen hat eine größere Dichte. Also: bei gleichem Volumen ist die Dichte desto größer, je größer die Masse ist.

Der Grund also, warum die Münze im Wasser sinkt, ist nicht weil sie schwerer ist. Der Grund liegt an der Dichte. Die Dichte der Münze (Masse PRO Volumeneinheit) ist größer als die Dichte des Wassers. Grob gesagt ist die Masse der Münze "enger verpackt" als die Masse im Wasser.[1][2]

Aus dem gleichen Grund schwimmt Öl oder Holz im Wasser. Die Dichte vom Öl oder Holz ist kleiner als die des Wassers. Im Bild mit dem Glas (Flüssigkeitssäule) schwimmt oben der Stoff mit der kleinsten Dichte (Spiritus), dann Öl, Wasser und ganz unten der Stoff mit der größten Dichte (Sirup).

Man könnte fragen, wieso ein Schiff im Wasser nicht sinkt, obwohl es aus Eisen besteht. Die Antwort liegt an der mittleren Dichte. Im Schiffsrumpf gibt es viel Luft, die eine viel kleinere Dichte als Wasser hat. Die gesamte Dichte des Schiffes ist daher kleiner als die des Wassers.

Genauso kann ein Heißluftballon fliegen. Die Dichte der heißen Luft ist so klein, dass die mittlere Dichte des Luftballons kleiner als die Dichte der Luft ist. So steigt der Luftballon auf in den Himmel.

- ↑ Das kann man mit der Bevölkerungsdichte vergleichen. Wenn sich alle Personen einer Klasse an einen kleinen Platz versammeln, dann ist die "Bevölkerungsdichte" an diesem Platz größer, als wenn sie sich auf der ganzen Fläche verteilen. Die "Bevölkerungsdichte" zeigt uns in diesem Fall, wie eng nebeneinander die Personen sind. Je mehr "Platz" für die Personen vorhanden ist, desto weniger "eng" ist es. Je mehr Personen an einem "Platz" sind, desto "enger" wird es. Entsprechend können wir die Dichte beschreiben.

- ↑ Die Sprache ist relativ offen. Daher können wir theoretisch im Alltag das Wort „schwerer“ sowohl für die Masse als auch für die Dichte benutzen. Im letzteren Fall würde „schwerer“ als Synonym für „dichter“ gelten und „leichter“ als Synonym für „dünner“. In Physik wollen wir allerdings genauer sein, daher vermeiden wir die Wörter „schwer“ und „leicht“, wenn es um die Dichte geht.

Druck

-

Hammer

-

Nagel

Wenn man einen Nagel in die Wand einschlägt, dann dringt die Spitze Seite in die Wand ein. Ist die Kraft sehr klein, dann dringt er doch nicht ein. Der Vorgang hängt daher mit der Kraft zusammen. Je größer die Kraft, desto leichter dringt der Nagel ein. Daher könnte man denken, dass der Vorgang nur von der Kraft abhängt.

Leicht können wir zeigen, dass dies nicht stimmt. Wenn wir den Nagel mit Kopf an der Wand einschlagen, dann dringt der Nagel kaum oder gar nicht mehr ein, auch wenn die Kraft ziemlich groß ist. Die Kraft ist daher nicht das Einzige, was den Vorgang beeinflusst. Was ist der Unterschied zwischen Kopf und Spitze des Nagels? Die Fläche. An der Spitze ist die Fläche viel kleiner. Je kleiner die Fläche, desto einfacher dringt der Nagel ein.

Um diese Zusammenhänge zu beschreiben, brauchen wir ein neuer Begriff: den Druck. Die Formel für den Druck ist:

Diese Buchstaben stehen für die folgenden physikalischen Größen: p ist der Druck, F ist die Kraft, A ist die Fläche

Hier sind die Einheiten für diese physikalischen Größen:

- Der Druck (p) wird in Pascal (Pa), atm oder bar gemessen.

- Die Kraft (F) wird in Newton (N), kN usw. gemessen.

- Die Fläche (A) in (Quadratmeter oder Meter hoch 2), (Quadratdezimeter oder Dezimeter hoch 2) usw.

Sowohl die Kraft als auch die Fläche kommen in der Formel vor. Je größer die Kraft, desto größer der Druck. Je größer die Fläche, desto kleiner der Druck. Druck und Kraft ändern sich in die gleiche Richtung. Druck und Fläche ändern sich in die Gegenrichtung. Der Druck also beschreibt wie viel Kraft pro Flächeneinheit ausgeübt wird.

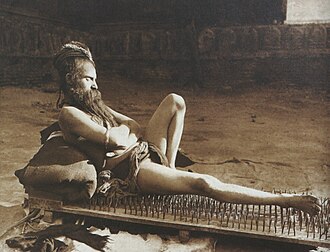

Das Experiment mit dem Nagelbrett macht den Zusammenhang noch klarer. Steigt eine Person auf einen Nagel auf, dann wird sie sich verletzen. Wird das Gewicht der Person auf mehrere Nageln verteilt, wie am Nagelbrett, dann spürt sie die Spitzen kaum und verletzt sie sich gar nicht.

Noch ein beeindruckendes Beispiel ist der Vergleich des Druckes zwischen dem Fuß eines Elefanten und dem Schuhabsatz einer Frau:

Die Fläche der vier Füße des Elefanten ist ca. 0,5 m², die Kraft ca. 50000 N (das entspricht ca. 5 t Gewicht auf der Erdoberfläche). Die Fläche der beiden Schuhabsätze einer Frau soll ca. 0,5 cm² sein, also 0,00005 m², die Kraft 500 N ( das entspricht ca. 50 kg Gewicht auf der Erdoberfläche). Die entsprechende Drucke sind dann:

für den Elefanten und

für die Frau.

Der Druck des Absatzes ist nach dieser Rechnung 100 mal so groß wie beim Elefanten!

Noch ein Beispiel ist der Rammbock, der bei Belagerung von Städten im Mittelalter benutzt wurde. Nur weil die Kraft von vielen Menschen an einem Punkt konzentriert wirkte, hat dieses Mittel Erfolg gehabt.

Die Atome

Der Weg zur Entdeckung

Mathematrix: Vorlage: Schwer Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Der Weg zur Entdeckung Vorlage:Clear

Die Atome und ihre Verbindungen

Mathematrix: Vorlage: Schwer Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Die Atome und die Moleküle Vorlage:Clear

Chemische Reaktion

Die meisten Atomsorten sind unter der Bedingungen auf der Erdoberfläche nicht "stabil". Das bedeutet: Wenn die Temperatur und der Druck nicht sehr hoch sind, können die meisten Atomsorten nicht "allein bleiben". Sie "neigen" dazu, sich mit anderen Atomen zu verbinden. Die Atome in einer Verbindung können von der gleichen oder von einer anderen Atomsorte sein. So verbinden sich z. B. zwei Sauerstoffatome und bilden dadurch "molekularen" Sauerstoff (O2). Zwei Sauerstoff Atome können sich aber auch mit einem Kohlenstoffatom verbinden und dadurch Kohlendioxid (CO2) formen.

Moleküle sind zwar stabiler als Atome, sind aber selber nicht absolut stabil. Eine Änderung der Temperatur oder des Druckes, der Einfluss von anderen Molekülen und weitere Umstände können zu Änderungen der Moleküle führen. Unterschiedliche Moleküle können dann nach gewissen Regeln miteinander "chemisch" reagieren und neue Moleküle bilden. In einer chemische Reaktion nehmen ein oder mehrere Moleküle teil und wandeln sich zu anderen Molekülen. Energie wird benötigt oder freigelassen. Die Atome am Anfang der Reaktion sind aber genau die gleichen, wie am Ende der Reaktion. Zum Beispiel kann Wasserstoff mit Sauerstoff reagieren und dadurch entsteht Wasser:

2H2 + O2 → 2H2O

In dieser Reaktion wird Energie freigelassen (es brennt!). Wie man sieht, gibt es sowohl links als auch rechts der Reaktion nur Wasserstoff- und Sauerstoff-Atome und zwar in der gleichen Anzahl links und rechts (4 Atome Wasserstoff und 2 Atome Sauerstoff links und genau so viele rechts). Diese Reaktion kann z. B. in Gasschmelzschweißen oder bei Raketen benutzt werden.

Es gibt Millionen von Millionen unterschiedliche chemische Reaktionen. Hier ist noch ein etwas komplizierteres Beispiel:

Das ist die sogenannte "Zersetzung" der Essigsäure (CH3COOH) in "Methan" (CH4) und Kohlendioxid (CO2). Diese ist eine Reaktion, die Energie benötigt. Essigsäure ist der charakteristische Bestandteil des Essigs. Die Essigsäure ist ab ca. 17°C flüssig und kann in reiner Form beispielsweise Fleisch zersetzen (z. B. bei einer chemischen Verbrennung). Methan ist (wie auch Kohlendioxid) ein Gas und kann brennen. Methan ist unter anderem auch in Erdöl vorhanden. Wir sehen, das die Moleküle auf beiden Seiten der Reaktion völlig unterschiedliche Eigenschaften haben können. Die Atome auf beide Seiten der Reaktion sind allerdings genau die gleichen: Wir haben auf beide Seiten der Reaktion vier Wasserstoff, zwei Kohlenstoff und zwei Sauerstoffatome.

Definition des Atoms und des Moleküls

{{#lsth:Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Die Struktur des Atoms|Definition des Atoms und des Moleküls}} Vorlage:Clear

Das Experiment von Rutherford

Mathematrix: Vorlage: Schwer Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Das Experiment von Rutherford Vorlage:Clear

Das Rutherfordsche Atommodell

{{#lsth:Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Die Struktur des Atoms|Das Rutherfordsche Atommodell}} Vorlage:Clear

Wärmelehre

Wärmeausdehnung und Anomalie des Wassers

Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Anomalie des Wassers Hauptteil Vorlage:Clear

Wärmetransport

Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Wärmetransport Vorlage:Clear

Temperatur

Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Temperatur Vorlage:Clear

Thermodynamisches Gleichgewicht

Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Thermodynamisches Gleichgewicht Vorlage:Clear

Thermodynamisches Gleichgewicht und Treibhauseffekt

Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Thermodynamisches Gleichgewicht und Treibhauseffekt Vorlage:Clear

Das Leben

Die Merkmale des Lebens

Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Die Merkmale des Lebens Hauptteil

Evolution

Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Evolution Vorlage:Clear

Ökologische Nische

Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Ökologische Nische Vorlage:Clear

Konkurrenzausschlussprinzip

Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Konkurrenzausschlussprinzip Vorlage:Clear

Konkurrenzvermeidung

Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Konkurrenzvermeidung Vorlage:Clear

Der Kreislauf des Wassers

Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Kreislauf des Wassers Hauptteil Vorlage:Clear

Ökologie

Ökologie ist ein Teilgebiet der Biologie. Sie erforscht die Beziehungen der verschiedenen Organismen (Lebewesen) zueinander und zu ihrer Umwelt (beispielsweise warum die Wasserorganismen im Winter nicht im Wasser erfrieren). Im Alltag wird das Wort für eine nachhaltige Weltanschauung benutzt, die der Umwelt schonend ist (Umweltschutz). In Ökologie (als Teilgebiet der Biologie) sind die Evolution und die Nahrungsketten wichtige Begriffe. Die Bedeutung der Ökologie weitet sich allerdings über das wissenschaftliche Feld hinaus.

Stoffkreislauf

Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Stoffkreislauf Vorlage:Clear

Regelung der Populationsdichte

Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Regelung der Populationsdichte Vorlage:Clear

Bedeutung der Ökologie

Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Bedeutung der Ökologie Vorlage:Clear

Die Zelle

Definition und Teile einer Zelle

Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Definition und Teile einer Zelle Vorlage:Clear

Die Evolution der Zelle

Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Die Evolution der Zelle Vorlage:Clear

Zelle: Wissenschaft und Gesellschaft

Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Zelle: Wissenschaft und Gesellschaft Vorlage:Clear

Die Erdatmosphäre

Die Luft

Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Die Luft Vorlage:Clear

Die Schichten der Erdatmosphäre

Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Die Schichten der Erdatmosphäre

Luftdruck

Druck kommt immer vor, wenn eine Kraft auf eine Fläche ausgeübt wird. Die Luft besteht auch aus Teilchen, aus Materie, aus Masse, daher hat sie auch ein Gewicht. Die Luftsäule, die über einer Fläche auf der Erde steht, übt auf diese Fläche eine Kraft aufgrund ihrer Masse aus. Den daraus entstehenden Druck kann man messen und beträgt durchschnittlich etwa 1013 hPa (Hektopascal, also 101300 Pa).

Der Luftdruck ist unterschiedlich je nach Höhe und Windstärke:

- Je hoher ein Ort liegt, desto niedriger ist der Druck. Die Formel für den Druck ist:

p steht hier für den Druck, F für die Kraft (en: Force) und A für die Fläche (en: Area).

In der Formel können wir ablesen: Je weniger die Kraft ist, desto weniger ist auch der Druck. Auf einem Berggipfel ist die Luftsäule darüber kleiner, also die Masse der Luftsäule und die dadurch entstehende Kraft auch kleiner. Daher nimmt der Druck mit steigender Höhe ab. - Mit dem Wind ist es so, dass dort, wohin der Wind weht, der Druck größer wird. Die bewegenden Teilchen des Windes üben an diese Stelle eine zusätzliche Kraft aus, daher ist der Druck dort höher. Dort woher der Wind weht, wird der Druck niedriger. Auch auf den Seiten der Windsäule ist der Druck niedriger. Das können wir mit einem einfachen Experiment feststellen: Wenn wir zwischen zwei Blätter Papier mit einem Strohhalm hindurch blasen, wird der Luftdruck dazwischen niedriger und die Blätter bewegen sich zueinander.

Die Luft bewegt sich von einem Ort mit höherem Druck zu einem Ort mit niedrigerem Druck. Dadurch wird der Druck am Ort, wo er anfangs niedriger war, wieder höher (und umgekehrt), bis der Druck zwischen den beiden Orten dadurch ausgeglichen wird. Dass es den Luftdruck gibt, hat der deutsche Jurist und Erfinder Otto von Guericke mit einem beeindruckenden Experiment gezeigt. Guericke legte zwei Halbkugelschalen aus Kupfer mit etwa 42 cm Durchmesser so aneinander, dass sie eine Kugel bildeten. Zwischen den Kugelschalen diente ein mit Wachs und Terpentin getränkter Lederstreifen als Vorlage:W, damit Luft nicht hinein oder heraus fließt. Anschließend entzog er dem so entstandenen Hohlraum mit einer von ihm erfundenen Vorlage:W die Luft. Der Luftdruck, der nun nur von außen auf die Kugel wirkte, drückte diese so stark zusammen, dass sich diese selbst mit 30 Pferden nicht mehr auseinander ziehen ließ. Die Halbkugeln konnten erst wieder getrennt werden, nachdem durch ein Ventil Luft zurück in die Kugel gelassen wurde.

mit Kolbenpumpe (Deutsches Museum) |

Magdeburger Kugeln tragen hunderte von kg |

Das Ergebnis des Experiments lässt sich durch den Luftdruck erklären. Wenn man aus dem Inneren der Kugel die Luft entfernt, gibt es in diesem Hohlraum keine Luft mehr, die nach draußen eine Kraft ausüben würde. Es gibt nur die Kraft der Luft von außen nach innen, die die Halbkugeln "zusammenpresst". Sie ist so groß, dass sogar 30 Pferde die Halbkugeln nicht mehr auseinander ziehen können. Dieser Effekt hört auf, sobald Luft wieder in die Kugel gelassen wird..

Die Ozonschicht

Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Die Ozonschicht Vorlage:Clear

Der Treibhauseffekt

Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Der Treibhauseffekt Vorlage:Clear

Klima und Wetter

Unterschied zwischen Klima und Wetter

Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Unterschied zwischen Klima und Wetter Vorlage:Clear

Merkmale des Wetters und des Klimas

Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Merkmale des Wetters und des Klimas Vorlage:Clear

Wetter- und Klimafaktoren

Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Wetter- und Klimafaktoren Vorlage:Clear

Temperaturfaktoren

Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Temperaturfaktoren Vorlage:Clear

Windfaktoren

Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Windfaktoren Vorlage:Clear

Elektrizität

Einführung

Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Einführung Elektrizität Vorlage:Clear

Geschichte

Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Geschichte Vorlage:Clear

Elektrische Ladung und elektrischer Strom

Definitionen

Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Definitionen Vorlage:Clear

Das ohmsche Gesetz

Das ohmsche Gesetz beschreibt die Verhältnisse zwischen Stromstärke, Spannung und Widerstand in bestimmten Materialien:

Ι ist die Stromstärke (in Ampere, A), U die Spannung (in Volt, V) und R der Widerstand (in Ohm, Ω)

Die Spannung ist die Ursache des Stroms. Je größer sie ist, desto stärker ist der Strom. Das macht schon Sinn und wird genauso an der Formel abgelesen. Der Widerstand wirkt gegen den Strom. Je größer der Widerstand ist, desto weniger wird die Stärke des Stroms sein. Das macht auch Sinn und wird ebenso an der Formel abgelesen. Vorlage:Clear

Leiter, Halbleiter, Isolator

Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Leiter, Halbleiter, Isolator Vorlage:Clear

Generator

Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Generator Vorlage:Clear

Die Lorentzkraft

Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Lorentzkraft Vorlage:Clear

Kraftwerke

Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Kraftwerke Vorlage:Clear

Die Gefahren des Stroms

Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Die Gefahren des Stroms Vorlage:Clear

Energiequellen

Erdöl und Erdgas

Vorlage:Clear Erdöl prägt unseren Alltag. Die Entstehung des Erdöls hat Millionen Jahre gedauert, wir benutzen es in ganz wenig Zeit. Wie ist aber das Erdöl entstanden, wie werden seine Produkte getrennt, wo werden sie benutzt und was sind die Konsequenzen? Auf diesen Fragen werden wir jetzt eingehen.

Entstehung

Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Entstehung Vorlage:Clear

Destillation

Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Destillation Vorlage:Clear

Anwendungen

Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Anwendungen Vorlage:Clear

Konsequenzen

Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Konsequenzen Vorlage:Clear

Gefahren der Verbrennungskraftwerke

Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Die Gefahren der Verbrennungskraftwerke

Atomenergie

Gefahren der Atomenergie

Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Die Gefahren der Atomenergie Vorlage:Clear

Unfälle

Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Unfälle Vorlage:Clear

Radioaktiver Müll

Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Radioaktiver Müll Vorlage:Clear

Umweltfreundlicher Energiequellen

Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Umweltfreundlicher Energiequellen Vorlage:Clear

Schwingungen und Wellen

Definitionen

Die Saite eines Instruments bewegt sich ganz schnell hin und her, wenn sie einen Ton erzeugt. Der Tag und der Nacht wird wiederholt und auch die Jahreszeiten. Bei den Nervenaxonen gibt es eine Wiederholung von Signalen, die manchmal schneller und manchmal langsamer stattfindet. Jeder Vorgang, der sich wiederholt, ist eine Schwingung. Typisches Beispiel für die Schwingung ist allerdings das Pendel.

- Schwingung ist ein Vorgang, der sich ungefähr in der gleichen Weise und ungefähr in gleichen Zeitintervalle wiederholt.

- Periode (Symbol: T) ist die Dauer einer Wiederholung. Die Signalen der Wahrnehmungszellen werden in einem Abstand von Millisekunden ausgesendet, die Periode ist hier höchstens nur ein paar ms. Beim Tag und Nacht hingegen ist die Periode 24 Stunden und bei den Jahreszeiten ein ganzes Jahr (ca. 365 Tage). Beim Pendel kann die Periode von Teile einer Sekunde bis mehrere Sekunde dauern.

- Frequenz (Symbol: f) ist der Kehrwert der Periode, also wie oft sich der Vorgang wiederholt (pro Zeiteinheit, also pro Sekunde). Es gilt: . Je größer die Periode ist, desto kleiner ist die Frequenz. ist die Formel, die die zwei Größen (Frequenz f und Periode T) verbindet. Die Einheit für die Frequenz ist ein Hertz (Hz). Das ist , also eins durch Sekunde (man schreibt auch s-1). 1 Hz bedeutet eine Wiederholung pro Sekunde. 2 Hz sind zwei Wiederholungen pro Sekunde (also 0,5 s Periode). Die Frequenz der Jahreszeiten (Periode 365 Tage) ist ungefähr 0,00000076 Hz, die des Herzpulses ca. 1,2 Hz und die mancher Wahrnehmungszellen mehr als 5000 Hz (Periode 0,0002 s).

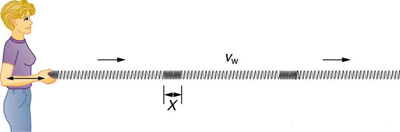

- Welle ist eine Schwingung, die sich im Raum ausbreitet. Wenn jemand mit der Hand eine Leine in Schwingung bringt, ist die Bewegung der Hand eine Schwingung (sie breitet sich im Raum nicht aus). Auf der Leine aber wird diese Bewegung (das hin und her) immer weiter übertragen, sie breitet sich im Raum aus. Das ist eine Welle. In Physik ist daher mit dem Wort Welle nicht nur eine Wasserwelle gemeint, sondern jeder Schwingung, die sich im Raum ausbreitet, wie z. B. der Schall, eine mechanische Welle, eine mit einer Leine produzierte Welle.

- Wellen

-

longitudinale Welle

-

transversalle Welle

Hören

Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Hören Vorlage:Clear

Schall

Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Schall Vorlage:Clear

Die Hörbahn

Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Die Hörbahn Vorlage:Clear

Das Ohr

Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Das Ohr Vorlage:Clear

Das „Sprachzentrum“ des Gehirns

Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Das „Sprachzentrum“ des Gehirns Vorlage:Clear

= Die Geschichte der Entdeckung =

Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Die Geschichte der Entdeckung Vorlage:Clear

= Das heutige Wissen =

Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Das heutige Wissen Vorlage:Clear

Sehen

Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Sehen Vorlage:Clear

Die elektromagnetischen (EM) Wellen

Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Die elektromagnetischen (EM) Wellen Vorlage:Clear

Das elektromagnetische Spektrum und das Licht

Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Das elektromagnetische Spektrum und das Licht Vorlage:Clear

Lichtbrechung

Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Lichtbrechung Vorlage:Clear

Lichtbeugung

Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Lichtbeugung Vorlage:Clear

Die Farben

Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Die Farben Vorlage:Clear

Geometrische Optik

Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Geometrische Optik Vorlage:Clear

Erklärung der Lichtbrechung

Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Erklärung der Lichtbrechung Vorlage:Clear

Linsen

Linsen in der Optik (und nicht im Topf) sind rundliche durchsichtige Gegenstände, die zur gezielte Ablenkung des Lichtes durch Lichtbrechung benutzt werden. Ist die Rundung nach draußen, wie eine Beule, nennt man die Linse Konvex. Ist die Rundung nach innen, wie eine Delle, nennt man die Linse Konkav.

Eine Linse kann aus jedem durchsichtigen Material gebaut werden. Auch Wasser könnte als Baumaterial einer Linse dienen.

Konvexe Linsen sind Sammellinsen, paralleles Licht wird daher nach einer konvexen Linse an einem Punkt gesammelt. Dieser Punkt wird Brennpunkt genannt, weil man beobachtet hat, dass die Strahlen der Sonne, die durch eine konvexe Linse gesammelt werden, zur Erzeugung von Feuer benutzt werden können: in diesem Fall brennt der Punkt tatsächlich.

Konkave Linsen sind Zerstreuungslinsen, paralleles Licht wird nach einer konkaven Linse von der parallelen Achse hinweg abgelenkt. In diesem Fall wird der Brennpunkt durch die Verlängerung der zerstreuten Strahlen zurück in die Richtung der Lichtquelle definiert (siehe Bild).

Es gibt auch Linsen (Menisken genannt), die auf einer Seite Konvex und auf der anderen Konkav sind. In diesem Fall soll man denken, wo die Linse dicker ist, um zu entscheiden, ob sie eine Sammel- oder eine Zerstreuungslinse ist. Ist die Dicke größer in der Mitte, wie in einer konvexen Linse, dann ist die Meniskuslinse eine Sammellinse. Ist die Dicke größer am Rand, wie in eine konkave Linse, ist die Meniskuslinse eine Zerstreuungslinse.

Eine sphärische Linse ist diejenige, deren Oberfläche wie die Oberfläche einer Kugel ist. Der Brennpunk einer sphärischen Linse lässt sich (annähernd) durch folgende Formel berechnen:

f ist der Abstand zwischen Linse und Brennpunkt, n´ und n der Brechungsindex der Linse bzw. des Mittels, in dem sich die Linse befindet, R1 und R2 die Radien der kugelförmigen Oberflächen der Linse. Vorsicht: R1 und R2 haben einen positiven Wert, nur bei konkaven Oberflächen, bei Konvexen sind sie (bei Konvention) negativ!

Kurz- und Weitsichtigkeit

Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Kurz- und Weitsichtigkeit Vorlage:Clear

Korrektur der Sehschwäche mit einer Brille

Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Korrektur der Sehschwäche mit einer Brille Vorlage:Clear

Sehbahn

Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Sehbahn Vorlage:Clear

Das Auge

Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Das Auge Vorlage:Clear

Das Sehnerv

Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Das Sehnerv Vorlage:Clear

Der visuelle Kortex

Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Der visuelle Kortex Vorlage:Clear

Die Sinnesorgane

Beschreibung der menschlichen Sinnen

{{#lst:Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Die fünf Sinnesorgane|Beschreibung}}Vorlage:Clear

Algorithmen

{{#lsth:Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Die fünf Sinnesorgane|Algorithmen}}Vorlage:Clear

Wellenwahrnehmung

Das Ohr

{{#lsth:Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Die fünf Sinnesorgane|Das Ohr}}Vorlage:Clear

Das Auge

{{#lsth:Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Die fünf Sinnesorgane|Das Auge}}Vorlage:Clear

Chemische Rezeptoren

Geschmacksrezeptoren

Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Geschmacksrezeptoren Vorlage:Clear

Geruchsrezeptoren

Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Geruchsrezeptoren Vorlage:Clear

Die Haut

Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Die Haut Vorlage:Clear

Das Sonnensystem

Die Weltbilder

Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Die Weltbilder Vorlage:Clear

Die Jahreszeiten

Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Die Jahreszeiten Vorlage:Clear

Finsternisse

Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Finsternisse Vorlage:Clear

Die Mondphasen

Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Die Mondphasen Vorlage:Clear

Tag- und Nachtkreis

Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Tag- und Nachtkreis Vorlage:Clear

Mechanik

Geschwindigkeit

Bisher haben wir oft den Begriff der Geschwindigkeit erwähnt. Sie beschreibt wie schnell ein Objekt sich bewegt. Die (in diesem Fall mittlere) Geschwindigkeit lässt sich genauer durch folgende Formel definieren.

- v (Englisch: velocity) ist die Geschwindigkeit,

- s (Latein: spatium) die Strecke (auch Weg, Länge Abstand oder anders genannt),

- t (Englisch: time) die Zeit .

Die entsprechenden Einheiten sind:

- für die Geschwindigkeit (v) km/h, m/s usw.,

- für die Strecke (s) km, m, dm, cm, mm usw. und

- für die Zeit (t) s (Sekunde), min (Minute), h (Stunde), Tag, Jahr usw.

Wenn man z. B. sechs Stunden braucht, um von Paris nach Brüssel oder nach Hamburg zu fahren, dann ist man eindeutig im zweiten Fall schneller. Je größer der Abstand bei gleicher Zeit in der Formel ist, desto schneller ist man, also desto größer die Geschwindigkeit.

Wenn man drei oder fünf Stunden braucht, um von Paris nach Brüssel zu fahren, dann ist man eindeutig im ersten Fall schneller. Je weniger Zeit man braucht (für einen gewissen Abstand), desto größer ist die Geschwindigkeit. Das kann man genauso auch in der Formel ablesen.

Lichtjahr

In der geometrischen Optik wird die Lichtbrechung durch die unterschiedliche Geschwindigkeit des Lichtes in zwei unterschiedlichen Mitteln erklärt. Das bedeutet dann, dass das Licht in verschiedenen Mitteln und auch in Vakuum eine bestimmte Geschwindigkeit hat. Auf der Erde kann man so was nicht so leicht beobachten, da die Geschwindigkeit des Lichtes sehr groß ist. Für den Abstand zwischen Sonne und Erde ist das nicht der Fall. Vergleichen wir den Abstand zwischen Sonne und Erde und zwischen Erde und den anderen Sternen, können wir sagen, dass die Erde sehr nah zur Sonne ist. Die Strecke aber zwischen Sonne und Erde ist in der Tat gar nicht so gering (ca. 150 Millionen km).

Die Lichtgeschwindigkeit, in Physik mit dem Symbol c dargestellt, beträgt in Vakuum ca. 300000 km/s. Wenn man die Formel für die Geschwindigkeit umformt, kann man die Zeit berechnen, die das Licht braucht, um von der Sonne auf die Erde zu gelangen:

Das Licht braucht ca. 8 Minuten und 20 Sekunden, um von der Sonne auf die Erde zu gelangen.

Wenn man das Wort "Lichtjahr" hört, denkt man das dies eine Einheit für die Zeit sein soll, wie das Jahr selber. Das ist doch hier nicht der Fall. Ein Lichtjahr ist eine Einheit, mit dem Abstände im Weltall gemessen werden. Das ist der Abstand, den das Licht in einem Jahr zurücklegt. Das lässt sich auch durch Umformen der Formel für die Geschwindigkeit berechnen:

Reibung

Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Reibung Vorlage:Clear

Hebelgesetz

Definitionen und Wirkung

{{#lst:Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Hebelgesetz|DUW}}Vorlage:Clear

Anwendungen

{{#lst:Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Hebelgesetz|ANW}}Vorlage:Clear

Hebel, Arbeit und Gesundheit

{{#lst:Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Hebelgesetz|HAG}} Vorlage:Clear

Klassifikation in der Wissenschaft

{{#lst:Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Hebelgesetz|Ein}}Vorlage:Clear

Klassifikation in der Biologie

Die klassische Einteilung in fünf Reichen

Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Die klassische Einteilung in fünf Reichen Vorlage:Clear

Klassifikationsregeln

Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Klassifikationsregeln Vorlage:Clear

Die Elemente

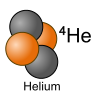

- Helium und Lithium Kern

Das Atom besteht aus einem Kern mit Protonen und Neutronen und aus Elektronen, die um den Kern kreisen. Protonen sind positiv geladen, Elektronen negativ und Neutronen haben keine Ladung. In der Regel hat ein Atom so viele Protonen wie Elektronen. Dann ist es elektrisch neutral.

Oft wird über verschiedene Elemente gesprochen, wie beispielsweise über den Sauerstoff, den Wasserstoff, den Kohlenstoff usw.. Was macht aber den Unterschied zwischen den verschiedenen Elementen aus?

Der unterschied liegt an die Anzahl der Protonen im Kern. Gibt es ein Proton im Kern, dann ist das Atom ein Wasserstoffatom (H). Das Element Helium (He), das in der Sonne in großen Mengen vorkommt, hat zwei Protonen im Kern. Mit drei Protonen haben wir das Element Lithium (Li). Das Element Kohlenstoff (C) hat 6 Protonen im Kern, Stickstoff (N) 7, Sauerstoff (O) 8, das Edelgas Neon (Ne) 10 (wird in Neon-Lampen benutzt), Natrium (Na) (Teil des Kochsalzkristalls) 11 Protonen, Calcium (Ca) 20, Eisen (Fe) 26, Gold (Au) 79, Quecksilber (Hg) 80, Radium (Ra) 88, Uran (U) 92 usw.. Elemente mit einer größeren Anzahl von Protonen im Kern sind instabil. Die größte bisher (allerdings im Labor) beobachtete Anzahl ist 118 Protonen.

Was ist mit der Anzahl der Elektronen? In der Regel sind Atome neutral, sie haben daher so viele Elektronen, wie die Protonen im Kern. Es kann aber sein, dass ein Atom bis 4 Elektronen mehr oder weniger als die Protonen im Kern hat (manchmal sogar mehr). In diesem Fall spricht man von Ionen, allerdings des gleichen Elements. Gibt es mehr Elektronen, dann ist das Atom negativ geladen (Anion), wenn die Elektronen weniger als die Protonen sind, dann ist das Atom positiv geladen (Kation).

Beim ersten Paar (Wasserstoff) gibt es rechts ein Elektron weniger als links. Das Atom rechts ist positiv geladen.

Beim zweiten Paar (Helium) fehlen die zwei Elektronen. Das Atom rechts ist positiv geladen (Heliumkern).

Bei drittem Paar (Sauerstoff) hat das Atom rechts zwei Atome mehr als das neutrale Atom links, daher ist es negativ geladen. In allen Fällen steht oben rechts vom Symbol des Atoms die Ladung.

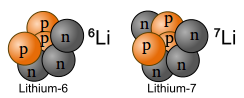

Und was ist mit der Anzahl der Neutronen? Ein Element hat immer die gleiche Anzahl von Protonen, die Anzahl der Neutronen kann dennoch variieren. Ein Element kann also Varianten mit unterschiedlicher Anzahl von Neutronen haben. Diese Varianten nennt man Isotopen. In der Regel ist nur ein Isotop stabil und die anderen nicht.

- Isotope

-

Hier sind die Isotope von Wasserstoff. Alle haben ein Proton im Kern. Links gibt es kein Neutron, in der Mitte ein Neutron und links zwei Neutronen. Das Atom ist allerdings in allen Fällen neutral, es gibt so viele Elektronen wie Protonen, nämlich eins.

-

Hier sind die Kerne von zwei Isotopen von Lithium. kommt in der Natur viel seltener vor. Er hat 3 Protonen und 3 Neutronen. hat hingegen 3 Protonen und 4 Neutronen. Wenn ein Atom 3 Protonen hat, dann ist es Lithium.

Was bedeutet aber Stabil? Wenn ein Kern instabil ist, dann kann er sich spalten. Wenn ein Kern sich spaltet, dann entstehen zwei (oder mehrere) neue Kerne, die eine andere Anzahl von Protonen haben. Die Protonen der neuen Kerne sind zusammen so viele, wie die Anzahl der Protonen im ursprünglichen Kern. Wenn die neue Kerne eine andere Anzahl von Protonen haben, dann bedeutet das, dass die neue Kerne andere Elemente sind, weil ein Element muss immer die gleichen Protonen haben. Bei der Kernspaltung also entstehen aus einem Atom zwei (oder mehrere) andere Atome, die nicht mehr das gleiche Element sind. Durch die Kernspaltung von größeren Kernen entsteht das, was man Atomenergie nennt. In diesem Fall wird Masse zur Energie umgewandelt, nach der berühmten Formel von Einstein: E=mc2.

Es gibt gewisse Vereinbarungen für die Symbole der verschiedenen Elemente. Wenn Elektronen fehlen oder im Überfluss sind, haben wir Ionen des Elements. Die Anzahl der fehlenden bzw. überzähligen Elektronen wird oben Rechts des Symbols des Elements als eine positive bzw. negative Zahl geschrieben (von 4− bis 4+). Die Anzahl der Protonen wird unten links geschrieben, die Anzahl der Kernteilchen (Protonen und Neutronen zusammen) oben links. Ein Beispiel:

C ist das Symbol für das Element Kohlenstoff. 6 unten links bedeutet, dass Kohlenstoff 6 Protonen im Kern hat. 12 oben links bedeutet, dass dieses Kohlenstoffatom 12 Teilchen im Kern hat. Da die Protonen 6 bedeutet dies, dass die Neutronen 12−6 also auch 6 sind. 2+ oben rechts bedeutet, dass dieses Atom positiv geladen ist, also da fehlen 2 Elektronen.

ist ein Isotop von Kohlenstoff. Es gibt ein Elektron mehr, also das Atom ist negativ geladen. Die Protonen sind wie erwartet wieder 6 (da Kohlenstoff immer 6 Protonen hat), die Neutronen aber 14−6 also 8. Dieses Isotop ist radioaktiv und wird in der Archäologie und der Paläontologie für die Berechnung des Alters von den verschiedenen Relikten benutzt.

kann es nicht geben. Kohlenstoff hat 6 Protonen und nicht 7. Das Element mit 7 Protonen ist der Stickstoff (Symbol N): . Das Symbolbedeutet dann, dass es eine negative Ladung mehr als die positiven gibt, also 7+1=8 Elektronen.

Die Entdeckung der Elemente

Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Die Entdeckung der Elemente Vorlage:Clear

Das Periodensystem

Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Das Periodensystem Vorlage:Clear

Chemische Bindungen und chemische Reaktionen

Chemische Reaktionen

Chemische und biochemische Reaktion

Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Chemische und biochemische Reaktion Vorlage:Clear

Photosynthese

Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Photosynthese Vorlage:Clear

Chemische Bindungen

{{#lst:Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Chemische Bindungen|CB}}Vorlage:Clear

Ionenbindung

Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Ionenbindung Vorlage:Clear

Kovalente Bindung

Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Kovalente Bindung Vorlage:Clear

Metallbindung

Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Metallbindung Vorlage:Clear Vorlage:Clear

Exkurs: die Kreativität in der Wissenschaft

Das Experiment von Rutherford zeigt uns, wie wichtig die Kreativität in der Wissenschaft ist. Ein einfacheres Beispiel dieser Kreativität ist die Vermessung der Erde von Eratosthenes.

Die Vermessung der Erde nach Eratosthenes

Eratosthenes war ein griechischer Gelehrter der antiken Zeit mit Beiträgen auf den Gebieten der Mathematik, Astronomie, Geographie, Geschichte, Philosophie, Musik und Dichtung. Er war zuständig für die damalige Bibliothek in Alexandria in Ägypten.

Der Geschichte nach wurde er informiert, dass am Tag der Sommersonnenwende in Syene, eine Stadt in Ägypten, die Sonne mittags keinen Schatten wirft. In Alexandria hingegen, wo er gewohnt hat, bildeten die Sonnenstrahlen einen Winkel von 1/50 des Kreises (also 7° 12') zur Schwerlinie (also zur Senkrechten auf die Erdoberfläche). Er nahm an, dass Alexandria und Syene auf dem gleichen Meridian liegen (was nicht genau, aber auch nicht so ungenau ist).

Das realitätsnahe Bild links hilft uns den Sachverhalt zu verstehen, die Skizze rechts zeigt uns, wie Eratosthenes seine Messungen durchgeführt hat.

Die Sonnenstrahlen sind in der Skizze links durch die Geraden b und c dargestellt, die Senkrechte auf der Erdoberfläche in Alexandria durch die Gerade a. Geraden a und b schneiden einander am Punkt A, dort, wo Alexandria ist, Geraden a und c am Punkt M, also am Mittelpunkt des Kreises. Da b und c parallel sind, ist der Winkel zwischen a und b am Punkt A gleich so groß wie der Zentriwinkel zwischen a und c am Punkt M. Den Abstand auf der Erdoberfläche zwischen A und S (also zwischen Alexandria und Syene) kann man messen (835 km). Vermutlich hat Eratosthenes diese Strecke durch königliche Schrittzähler genau ausmessen lassen. Diese Strecke verhält sich zum Erdumfang genau so, wie der Zentriwinkel (7° 12') zum ganzen Kreis (360°). Daher kann man mit Hilfe der Schlussrechnung ganz einfach den Erdumfang und den Erdradius messen.

| U (Erdumfang) | entspricht … | 360° |

| AS (835 km) | entspricht … | 7,2° |

Der tatsächliche Wert liegt nach heutigen Messungen bei ca. 40030 km. Eratosthenes hat für den Abstand AS die in der Antike gebräuchliche Einheit "Stadium" benutzt. Da wir heute nicht genau wissen, wie viel Meter ein Stadium war, können wir nicht genau sagen, wie genau oder ungenau seine Messungen waren. Anscheinend aber war der Fehler in der Messung weniger als 5%!

Die Vermessung der Lichtgeschwindigkeit

{{#lst:Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Exkurs: die Kreativität in der Wissenschaft|Die Vermessung der Lichtgeschwindigkeit}}

Fußnoten